社長ブログ

スーパーエイジャーと日々の習慣

本日はプライベートな話題です。

スーパーエイジャーに着目しています。

スーパーエイジャーとは、80歳を超えても認知機能が50歳位の人と変わらないような人のことです。

私は現在50歳ですが、100歳まで若々しく、健康に生きたいと思います。

目標は100歳のときに50歳のときの認知機能を持っていることです。

そのためにできることをやりましょうということで、

これまで下記のようなことをはじめて、続けています。

1週間に1-2回の5キロジョギングを30歳のときにはじめ(身体機能)、

毎日の日記を39歳ではじめ(認知機能)、

43歳ころから朝型の生活(朝4−5時くらいに起きる)、

歯間ブラシを45歳から使い始め(歯周病は万病の元)、

47歳から専任の大学教員として授業を週に10コマこなして頭をフルに使い(認知機能)、

47歳から酒を年間30日までに減らし(一時期 断酒もした)、

玄米食を48歳ではじめ(血糖スパイクをなるべく起こさない)、

49歳でグルテンフリーを年間330日にして(極力 小麦粉を摂らない)、

アシュタンガヨガを50歳で始めました(身体機能)。

この30年間、BMIはおよそ21です。

未病の状態を保つだでなく、気力が充実するための方法を模索しています。

それぞれについて試行錯誤しながら実践してきましたので、

いろいろと書きたいことがありますが、

本日は、歯間ブラシについて書きたいと思います。

歯磨きというと、歯ブラシだけしている人も多いと思います。

しかし、歯ブラシだけで取れる歯垢は約6割といわれ、残りの4割は取れずに残っています。

そこから歯周病になる危険性が出てきます。

歯ブラシだけでは、足りないということです。

歯間ブラシをすると、残りの4割がとれます。

これを歯の定期検診で歯科で教えてもらい、日々の歯磨きのあとに歯間ブラシをはじめました。

歯は丈夫だと思っていたものの、はじめの1ヶ月くらいは毎日血が出てびっくりしたのですが、

日に日に歯茎が強く健康になりました。

はじめてから5年以上経っているのですが、歯間ブラシをしないと気持ち悪くて寝られません。

歯ブラシとともに完全に習慣となりました。

他には、ありがたいことに周りに良い人が多く集まってくれていて、

人間関係が良好で、ストレスが少ないです。

それと、アシュタンガを3/10よりはじめていて、これまで毎朝1日も欠かすことなく20−30分程度やっています。

深呼吸(ウジャイの呼吸)しながらやるので、ヨガが終わったあとは本当に頭がスッキリします。

もうすでになくてはならないものになりつつあります。

ただ、ヨガについては、もう少し知見がたまってきたらこのブログでも書いてみたいと思います。

2025 DMWF(デジタルマーケティング ワールドフォーラム)にて

2月26-27日にシンガポールで開かれた

「DMWF デジタルマーケティング ワールドフォーラム」に行ってきました。

デジタルマーケティングのカンファレンスで、

マリーナ・ベイ・サンズのコンベンションセンターが会場でした。

GoogleやMetaやTikTokといったプラットフォーム側のスピーカーもいましたし、

レゴランドやKFCやBooking.comといった事業会社の担当者によるセッションもありました。

テーマは、ソーシャルメディアと生成AIそして動画が多かったです。

たとえば、Instagramや動画マーケティングに関する話題です。

また、検索エンジンのセッションもありました。

生成AIの利用が進んでいるため、

これから先、Google検索がしぼんでいくのではないかという観測を持っている人もいると思います。

私もその1人です。

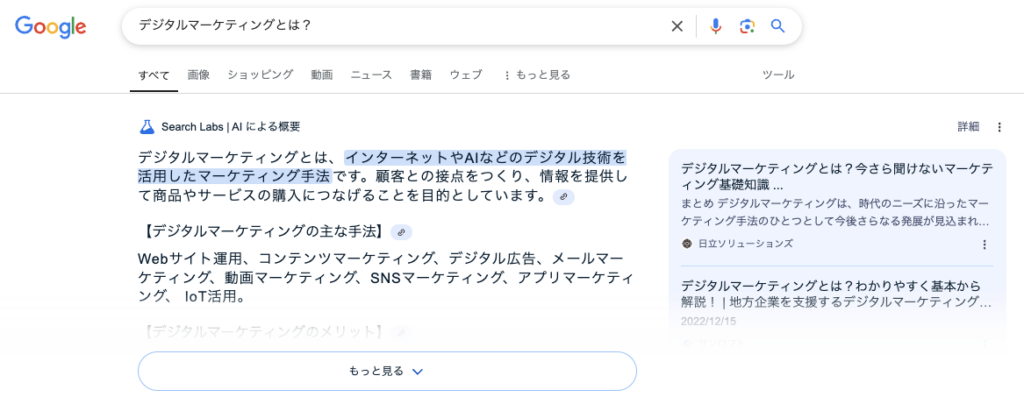

Google検索をすると、「Search Labs AIによる概略」というのが表示されますので、

それで満足して、その先のサイトへは飛ばないという人も少なくなくなってきていると思います。

たとえば下のキャプチャのような検索結果画面を見ることが増えています↓

あるセッションでは、「検索後に実際のサイトへ行く機会は6割減った」というデータを提示していました。

しかし、その場合でも、Googleは、引用元を提示しており、リンクでたどれるようになっています。

そのセッションでは、その引用元に表示されるように信頼の置ける情報を掲載せよと主張していました。

SEO対策をしている企業にとっては、用語の紹介で検索上位にするのは、

なかなか厳しくなってきています。

事業の中身や他社にはないオリジナルのコンテンツがより一層望まれます。

今回参加してみて、ほかの参加者像ですが、

シンガポールを含む東南アジア地域からの参加者が過半数でした。

マレーシア、フィリピン、インドネシアからの参加者が多かったです。

オランダ、イギリス、ポーランドやブラジルなどの国からの参加者もおりました。

全体では、おそらく400−500人くらい参加者がいたと思いますが、日本人は、私だけだったように思いました。

今後もデジタルマーケティングの世界的な動きを把握して紹介していきたいと思います。

2025年と生成AI

上の画像はこのブログの文章をChatGPTに読み込ませて、DALL-Eで生成しました

生成AIは、2025年に飛躍的に社会に浸透していくことが見込まれます。

ChatGPT、Claude、Perprexity

あたりは日常的に使っている人も少なくないと思います。

他にもFelo、Gensparkなどがあります。

まさに、日進月歩で、私もほぼ毎日これらの生成AIを利用しています。

たとえば、自分で書いた文章を校正してもらったり、

英語の論文を日本語へ要約してもらったり、

日本語の文章を自然な英語に翻訳してもらったりなどの使い方です。

より具体的には、メールを書く時に、要点だけを書いて、

あとは生成AIにまとめてもらいます。

こういうリライトに関する部分は本当に優秀です。

逆に、現状ではこれはダメだと思うのは、

生成AIに、ゼロから何かを生み出してもらうことです。

アイデア出しで、生成AIと対話をして気付かされることも多々ありますが、

ゼロから1を生み出す部分については、現状ではあまり期待をしていません。

とはいえ、「考える生成AI」のChatGPT o1も有料で使えるようになりましたので、

2025年は、また進化しそうです。

ちなみに、このブログの文章をsoraにアップして、5秒の動画を作ってもらいました。

それがこちらです↓

1995年にWindows95が出たあと、インターネットの世界が一気に広がったように、

2022年にChatGPTがリリースされて、生成AIが世界を変えていく様を、

私達は今、目の当たりにしています。

この進化は、実に、楽しみです。

生成AIについては、またこのブログでも書いてみたいと思います。

2025年もどうぞよろしくお願いします。

2024年と生成AI

この1年を振り返り、2024年の振り返りとしたいと思います。

2022年11月に登場した生成AIですが、

この2年間で仕事や生活の場面に活用しているという人も少なくないのではないでしょうか。

たとえば、Excelでセル内の文字数を数え上げたいとき、LEN関数を使います。

その関数が思い浮かばなかった時に、

従来であれば、Googleで検索で調べることが多かったわけです。

これが生成AIの登場で、Googleで検索するのではなく、生成AIに聞けばよいというように行動が変わりました。

Google検索は、検索後に表示された上位ページを調べる必要がありましたが、

生成AIなら答えをすぐ出してくれるので、時短になります。

研究では分析でPythonを使うことがあります。

これまではPythonのコードを勉強しないと研究(分析)ができなかったわけです。

これが、生成AIにPythonでやりたいことを自然言語で聞くと、Pythonのコードを提示してくれます。

そのコードをGoogle Colabなどへ貼れば、すぐに分析が始められます。

もちろん、うまくいかないときがありますので、その場合は、そのエラーコードとともに生成AIに聞けばよいわけです。

研究で重要なことは、研究の内容であり、プログラミングではありません。

プログラミングは手段です。

プログラミングの初心者であっても、研究内容に集中できて進みます。

生成AIは、劇的にPythonでの分析のハードルを下げてくれています。

こんなことは一例であり、さまざまな分野で生成AIが人をアシストするようになってきました。

たとえば、英語学習もそうです。

ChatGPTに英語で話しかければ、英語で答えてくれます。

人と話すのと同じようなスピードで言葉のキャッチボールができます。

文法的な間違いを指摘してといえば指摘してくれます。

対応しているのは実際の人ではなく、生成AIなので、こちらが言い淀んでも、間違っても気になりません。

映画「Her」が公開されたのが2014年です。

映画を見たときには、夢物語だったわけですが、

この10年で、Herの世界が現実世界にやってきました。

1995年にWindows95が到来して、商業インターネットが幕を開けましたが、

2022年にChatGPTが到来して、生成AIの時代がやってきました。

今は、大きなチャンスに満ちあふれています。

生成AIは、人の能力を最大限に増強してくれる可能性があります。

仕事しかり、研究しかり、勉強しかり。

生成AIをどう使うかで、結果は大きく変わります。

インターネットの登場で、人ができることが効率化されたなら、

生成AIは、人の能力を開発し、開花させる可能性を秘めています。

人類にとって、ターニングポイントとなった2024年でした。

その影響は、2025年以降にさまざまな分野で明らかになっていきます。

2025年は、そんな生成AIの進化を楽しみながら、自分でもフル活用してまいります。

その1つ1つは、またこのブログでも書いてみたいと思います。

今年もありがとうございました。

良いお年をお迎えください

2024年の就活事情

現在、大学では3年生のゼミ生を持っています。

就職活動が始まってきているところです。

私が就職活動をしていた約30年前は大学4年生の6月1日が内定解禁日でした。

したがって、その前の3年生の終わりの冬から春にかけて就職活動を開始していたと記憶しています。

現在も主流は、4年生になってからですが、企業によっては内定を出す時期をだいぶ早めているところもあります。

実際に、早い学生は3年生の10月に内定が出始めるという状況です。

私のゼミ生でも上場企業から内定をもらったという学生が出始めています。

その前の段階の2年生や3年生の夏には企業のインターンシップに参加する学生も多いです。

インターンシップ自体は、企業の事情を少しでも知る機会ですので有意義だと思います。

ただ、就職活動をしている学生は気持ちが落ち着かないものです。

先日も、授業にリクルートスーツを着て来て、

「このあと企業の説明会に行ってきます」と言う学生がおりました。

そうなると、若干授業もやりにくいわけですが、

内定が出るまではそわそわしている学生も、早めに内定を取ると、気持ちが安定してきます。

大学教員の立場からは、内定は早く取るかどうかは関係なく、

各自納得のいく就活をしてほしいということです。

今は転職をする人が多くいますが、それでも新卒の1社目は特別なものです。

その1社目を妥協することなく、自分にあった企業を見つけて、機会を掴んでいってほしいと思っています。

リスキリングの時代

現在、カティサークで企業向けのコンサルティングをしつつ、

大学で准教授をするという2足のわらじを履いているわけですが、

実は、この4月から大学院でも学んでいます。

すでに20年以上前に英国にて修士号を取得しているわけですが、

20年ぶりに、もっと深く学術的な知見を深めていきたという想いが募りました。

大学院は、社会人向けで、平日の夜や週末を中心に講義やゼミ科目が開講されています。

国立大学の経営系の大学院なのですが、教員も優秀ですし、

入学した学生も実に多彩です。

学生は、20代から60代くらいまでが在籍していて、

ボリュームゾーンは40代といったところです。

私のような大学の教員も複数名が学生として学んでいます。

そこで、計算社会科学という分野に出会い、これが面白く、

計算社会科学を専門にした先生のゼミで研鑽を積んでいます。

新しい知識を学ぶことや、論文を読んでいくことが本当に勉強になります。

現在は、一生涯学び続ける時代であり、リスキリングをすることで、

見えてくるものがあります。

大学院の話は、またこのブログで書いてみたいと思います。

「日経クロストレンド」へ寄稿しました

日経BP社より依頼いただき、「日経クロストレンド(XTREND)」へ寄稿しました。

「マーケター1年目でも使える無料ツール5選 検索ワード分析のコツ」

というテーマで5000字くらい書いたものを担当編集者さんが編集くださったものです。

有料会員向けの記事となっております。

概要としては、生成AIのClaudeで方向性を定めたのちに

Googleキーワードプランナーなどのツールを組み合わせて活用することで、

新人でも自社サイトのコンテンツ提案ができる手法をまとめています。

1年のスピード

文京学院大学 経営学部で准教授をしてほぼ1年間となります。

年を取るごとに1年を感じるスピードが年々速くなるといいますが、

新しいことの連続で、この1年間、実に長かったです。

新しい科目を持ったということもありますし、

初めて本格的にゼミ生を持ったということもありますし、

大学内の新しいフィールドワーク(プロジェクト)を担当したこともあります。

学内の委員会や、入試業務などもありました。

そして、その1つ1つが当初の予定通りすんなり終わらず、

必ず何らかの変更が出てきます。

変更変更の連続で、平日だけでなく、土日も対応することがよくありました。

(大学教員は裁量労働制なので、あまり休むという感覚がありません)

私は、2足のわらじですので、

大学だけでなく、カティサークの仕事もあります。

カティサークで実践的デジタルマーケティングをしていることが

大学でも活きますし、その逆もまたしかりです。

振り返ってみると、今年が40代最後の年となりますが、

40代のどの1年をとってみても、今年度が最も長いと感じた1年でした。

まだ、3月の末で1年が終わっていないのが不思議な感覚です。

来週4月からまた新しい1年がはじまります。

今年度よりももっと長く感じる1年間となるなどうかはわかりませんが、

目の前の1つ1つについて、敏感に感じ取っていきたいと思います。

アメリカ・マーケティング協会(AMA)の冬季カンファレンス

アメリカ・マーケティング協会(AMA)の冬季カンファレンスへ行ってきました。

世界で最も歴史のあるマーケティングの学会です。

今回の場所は、米国フロリダ州セントピートビーチでした。

発表は研究者から博士課程の学生まで様々でしたが、世界中37カ国から集まっており、層が厚いです。

3日間に渡り開かれました。セッション数では「消費者行動」関連が一番多かったように思います。

次いで「デジタル&ソーシャルメディアマーケテイング」で、注目度が高かったのは「データサイエンスと生成AI」のセッションでした。

私はほぼ「デジタル&ソーシャルメディアマーケテイング」をセッションに参加していました。

日本からも、日本を代表する著名な先生方のチームが2チームほど、ポスターセッションに出ていました。

また、偶然にも、私がロンドン留学時に当時講師だったインド人の先生が、たまたま学会に参加していて20年以上ぶりに再会できました。

その先生の家へ何度か遊びに行ったこともあり、20年以上経ちますが、覚えていてくれました。

20年経ちますが、一瞬にしてロンドン時代に記憶が戻りますね。

現在は、イギリスのとある名門大学のマーケティング専攻の学部長をしているようです。

さらに、台湾出身で、現在アメリカ東部の大学で教員をしている先生と気があってさまざま情報交換ができました。

学会の全日程が終わってからも、ランチを一緒にしながら深く話し込みました。

共同研究しようと言っていただけたりもしました。帰国後にもやりとりをしています。

それに応えるべく、個人的には、もっと自分の研究分野を精緻化して世界的に発表していけるようにという課題が見つかりました。

大きな刺激を受けました。

研究分野が近い人と話せることは、学会のメリットですし、人とリアルにつながれることは、コロナが終わってみて再確認できる素晴らしさだと思います。

米国マーケティング学会のカンファレンスへ

こんにちは、押切孝雄です。

米国マーケティング学会(American Marketing Association)という学会があります。

マーケティングの学会です。

コロナも明けまして、リアルでの学会となります。

2月下旬にフロリダで学会が開かれる予定で、これに行ってきます。

私の専門がデジタルマーケティングなのですが、

これに関連する「デジタル & ソーシャルメディアマーケティング」というセッションがいくつもあります。

近年のソーシャルメディアの影響力の拡大をうかがわせます。

この分野の発表数も多いので、この機会に世界から集まる研究者と直にコミュニケーションを取れればと思っています。

現代のマーケティングは、デジタルやデータ、AIとは切り離せなくなりました。

アカデミックな領域でどんな研究が盛んなのかなど、

行ってみてわかったことは、また書いてみたいと思います。

とはいえ、米国の物価高に加え、1ドル150円の為替相場は恐怖でしかありませんけれど。